記念日と麦茶に学ぶ、市場ポジションのつくり方

バレンタインデーは

マーケティング史に残る大成功の見本みたいなもんですな

最初にどこの誰がこれを仕掛けたのか、なんてのは諸説あるみたいですが、

「2月14日に、ご婦人方が殿方にチョコレートを贈る」

・・・だなんていう突拍子もない習慣を人工的にこしらえまして、しかもそれを半世紀にわたってつづけてるなんてのは大した快挙であります

はじまりは1970年代だったみたいです

このお国のチョコレート業界が一丸となって仕掛けたこのキャンペーン、なにがすごいって、それまで無かった“新しい当たり前”を作っちまったわけですよ

もっとも、最近じゃ「本命チョコ」よりも「友チョコ」だの「自分チョコ」だのが幅をきかせてましてね

「本命」という言葉も、そのうち死語になるんじゃないか、なんて声もちらほら聞きますけども・・・

それでもですよ、2020年代に入っても、年間のチョコ販売額の約1割は、このバレンタイン絡みっていうんですから・・・いやはや、商業キャンペーンとしては、いまだにとんでもないパワーを持ってるわけで

もはやキャンペーンってより、年中行事 — いや、文化にまでなっちまった好例といえるでしょうね

江戸のマーケター達

似たような話、歴史にもあるんじゃねぇか?

とさかのぼってみましたら、

江戸は後期に、これとよく似た

ぴったりの例がありました

「土用の丑の日にはうなぎを食べる」って風習です

これが生まれたのは、安永・天明年間(1772〜1788年)の頃だそうで

巷間まことしやかに囁かれている説じゃぁ、発明家の平賀源内先生が考えたんだとか、いやいや、狂歌師の蜀山人の発案だとか

まぁ確かな証拠はありゃしませんが、

どうもその時分の江戸じゃ、夏場になるとどうも鰻の売れ行きが落ちるってんでね

そこで、「本日、土用丑の日!」と大書きした看板を出そうじゃないかというのがもっぱらの見立てです

で、これが見事に当たりまして、それ以来、

夏のうなぎが年中行事として定着しちまった、というわけです

これぞまさにマーケターのしごとですな

記念日マーケティングをしかけている、って意味じゃバレンタインとまったくおんなじわけで、

おいおいこりゃプロだぜ、

プロのやりくちだぜ、とあいなるわけです

現代の怪物イベント「独身の日」

さて、時はくだって現代に目をやりますと、

これまたとんでもない記念日マーケティングがございます

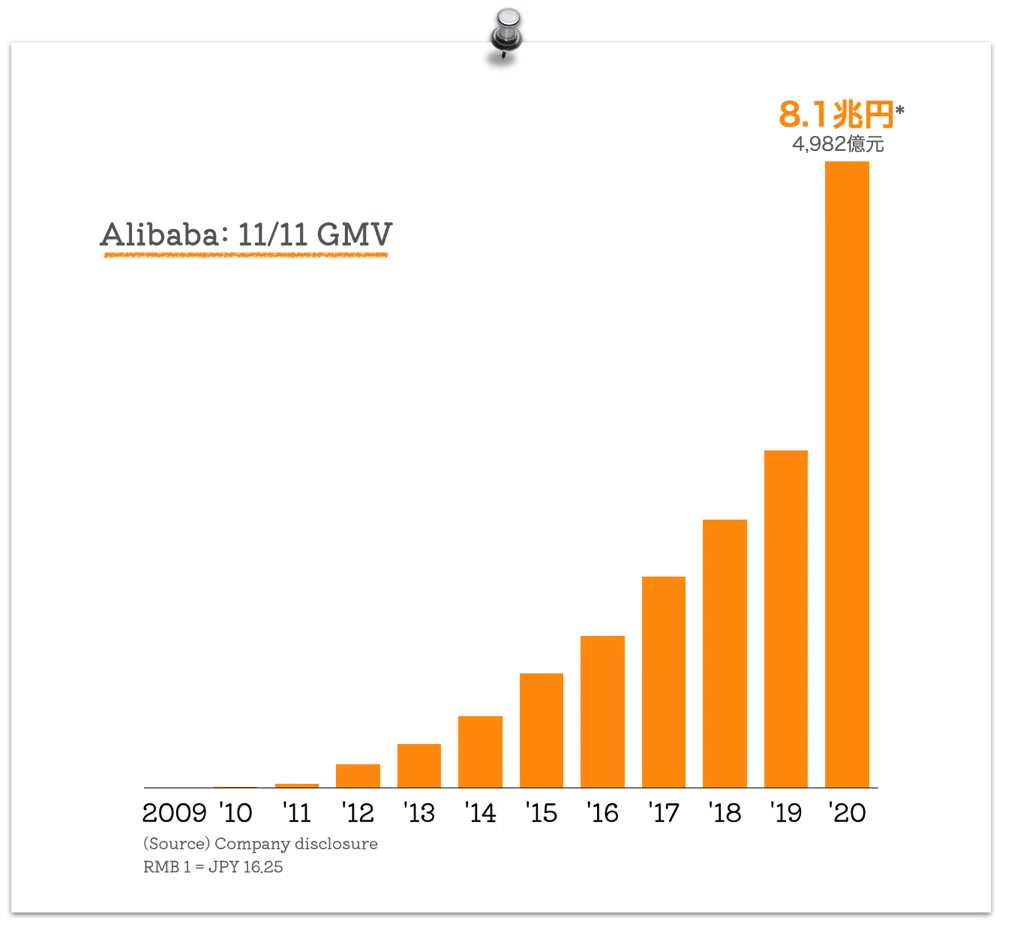

中国はECの大手、アリババさんが仕掛けた「独身の日」ってやつですな

日付の1が四つ並ぶ11月11日、この並びが“独り者”を連想させるってんで、「じゃあこの日を盛大に祝っちゃおう」とやったのが始まり

中国では光棍節(こうこんせつ、guāng gùn jié)、あるいは11が二つで通称「ダブルイレブン」て呼ばれてるとかなんとか

これがまぁ、記念日を祝いましょう、だけじゃ済まされない

大セールも大セール、特大の大セールにしてしまったんで、国じゅうが買い物に沸く日になっちまった

2020年なんざ、11日間のセール期間で8兆円以上売ったっていうんですから、まさに“買い物のオリンピック”でございます

そして現れる「麦茶」

ここまでの話は「知ってる知ってる」って方も多いでしょう

じゃあもうひとつ、

もっと身近で、

もっと定番で、

しかも

誰もが無意識にひっかかってちゃってる

っていう大成功マーケティングの例を出しましょう

それが

・・・

・・・

・・・

麦茶です。

いやいや、笑っちゃいけません

これがまた、よくできた話なんです

麦茶ってね、飲んだことありますか、奥さん

そりゃあるわ、

っておっしゃるんですが、

あれってあらためていったいなんなのか、ってもうしますと、

麦茶ってのは麦を煎って煮出した汁のことでして、

茶葉はひとかけらも入ってないんですね

つまり、これは本来「茶」じゃあない

なのに名前が麦茶だから、不思議と「お茶のお仲間さん」として扱われている

みなさん、麦を煮出した汁をね、

夏になると、毎日「Tea please〜」なんていって冷蔵庫あけて飲んでるわけです

こっちも、いい気になって、「はいワタシはお茶でございますよ」なーんてすましがおしてるわけです、麦茶の野郎は

そんで、我々もね、

「コーヒーにする? お茶にする?」なんて聞いて、

「あぁ、お茶ね、お茶は緑茶か麦茶かどっちがいーい?」なんて普通にあたりまえに話してますけども、

これ、名前に、たまさか「茶」なんてついてるもんでね、

「お茶は、緑茶か麦茶か、どっちがいーい?」なんて言っちゃってますけどね、

冷静に考えてみりゃ、麦茶は茶とまったく関係ない飲み物なんで、

「コーヒーにする? お茶にする?」

「ああ、お茶ね、お茶は緑茶かコーラかどっちがいい?」

っていってるのと大して変わらないんですな。

はい、お茶ね、っていってコーラがでてきたら、

うっ

ってなって、

もうこの家にお邪魔するのはよしとこう、くわばらくわばら・・・

ってなるわけです

でも、だーれもそんなこと言わない

だーれも変だと言い出さない

これはなぜか?

・・・

・・・

そりゃ最初に誰かが“麦茶”って名づけたからですよ

これが全てです

もしこれがね、

たとえばそうだな、

麦茶じゃなくて「麦汁(むぎじる)」だったらどうですか?

「お茶にする? むぎじる?」

…えぇ、ちょっと遠慮します、ってなるかもしれませんわねぇ

麦茶戦略は理論的にも裏付けあり

この「麦茶戦略」、実は経営戦略論的にも裏付けがあるんです

マーケティングの世界じゃ「ポジショニング」だの「カテゴリーデザイン」だの呼ばれてましてね

アル・ライズさんとジャック・トラウトさんの『ポジショニング』では、「お客の頭の中の棚をどこに取るか」が肝心だって言ってます

麦茶はまんまと“お茶の棚”を取ったわけです

アル・ラマダンさん他の『Play Bigger』(邦訳版「カテゴリーキング」)って本じゃ、「市場カテゴリーを自分で設計し、その王者になれ」と言ってます

ロバート・チャルディーニせんせの『影響力の武器』では「ラベルの貼り方ひとつで認知が変わる」と

セス・ゴーディンさんは「何と比べられたいかを自分で決めろ」と

そんなようなことをいってらっしゃって、

まぁ、麦茶はまさに、お茶と比べられるように自分の場所を選んだんですな、と分かるわけですけども

この、セルフカテゴライズといいますか、まぁ、自分らをなにに分類するのかは、自分たちが何ものかを示すブランディング、マーケティング活動の中で重要な根っこなんですよ、と

共通してそんなところがありますわな

それぞれ違うことを言っている部分もあって、

わたしらROCKETSなんかは、

Product Market Fitとか、ベンチャー事業(スタートアップや成熟企業の新規事業含む)のプロダクト開発における顧客開発なんかもセルフカテゴライズが致命的に運命を分けていくので、そういった観点から、このあたりの話、大きくアップデートできるんじゃないかと思ってるんですが、それはまたの機会にでも、ということで

興味ある方はいくつか本を読んでみてもいいかもしれません。

ごまかしじゃなく、未来を呼び寄せる

こういう戦略、一歩間違うと「実態以上によく見せるだけ」ーーと思われがちなんですが、そうじゃない

特に新しい会社や新規事業の初期は、「今できること」と「将来なりたい姿」にどうしても差がある

そこで、「自分たちはこういう存在になるんだっ」と旗を立て、その枠組みで自分を語る

すると、それに共鳴して応援するお客さんやお仲間や投資家さんが現れる

そして、その応援が積み重なって、気づいたら宣言どおりの姿に近づいていくこともあるんですな

だからこれは“ごまかし”じゃなく、“未来を呼び寄せる磁石”でもあるわけで

不完全でも嘘ではないのなら、あとは誠実に未来を目指して有言実行する覚悟があるかどうか、です

WeWork ― 麦茶戦略の光と影

わるい例もとりあげとかなくちゃいけんでしょうな

ある意味、この麦茶戦略を大規模にやったのが、2010年にアメリカで生まれたWeWorkという会社だったわけで

この衆、しゃれおつ〜なオフィススペースを貸す会社なんですが、

「わたしらレンタルオフィス屋ですわ」とは言わなかったんですな

代わりに

「コミュニティ型ワークスペース」

「働き方を変えるプラットフォーム」

と名乗ったんです

当時はAirbnbやUberなんか、テクノロジー×シェアリングの会社が投資家にモテてましてね

WeWorkはその文脈に自分を置いたおかげで、評価額がみるみる膨れ上がり、ピーク時には約470億ドル(5兆円)。世界中に支店を広げました

ところが2019年、上場を目指して出した資料で、巨額赤字や経営体制の問題がドサッと露見、IPOは中止、評価額は急落、2023年には破産法の適用申請、と

光と影、両方を見せた事例になっちまったわけです。

「自分たちは不動産屋じゃない、働き方を変える会社だ」というセルフカテゴライズで、あそこまで資金も人も集めた事実が確かにあったわけです

ただし、そこにあまりに大きな嘘があったし、

誠実に有言実行していく御仁でもなかった…

そんなわけでの狂想曲だったわけです

いろんな例をあげてきましたけども、

おんなじ物でも、それを何だといって名乗るのか、

それは何のカテゴリーだといって名乗るか、

それによって未来が変わる――麦茶はそれを教えてくれてるんですな

・・・

さぁしゃべりすぎてのどが乾いて参りました

ここらで一つお茶を、

いやいや麦茶をいただきましょう

麦茶をのむたびに

そんなことをかんがえて、

おいしくいただきましょうね

(おしまい)

まとめ

- バレンタインや土用の丑の日は、人工的に作られた行事が文化に変わった例

- 独身の日は、現代でも同じ構造で成功した超大型マーケ事例

- 麦茶は、「茶ではないのに茶として認識される」というセルフカテゴライズ戦略の傑作

- 名前・分類・ラベルづけは、商品価値と市場ポジションを大きく変える

マーケティングはただの販促テクニックではなく、人々の頭の中の地図を書き換える、長期的な文化形成の作業。

次に何かを売り出すとき、あなたはそれを「麦茶」と呼ぶか、「麦汁」と呼ぶか。その選択が、未来の売上を決めるかもしれない。

おまけ(後日会話)

つづく