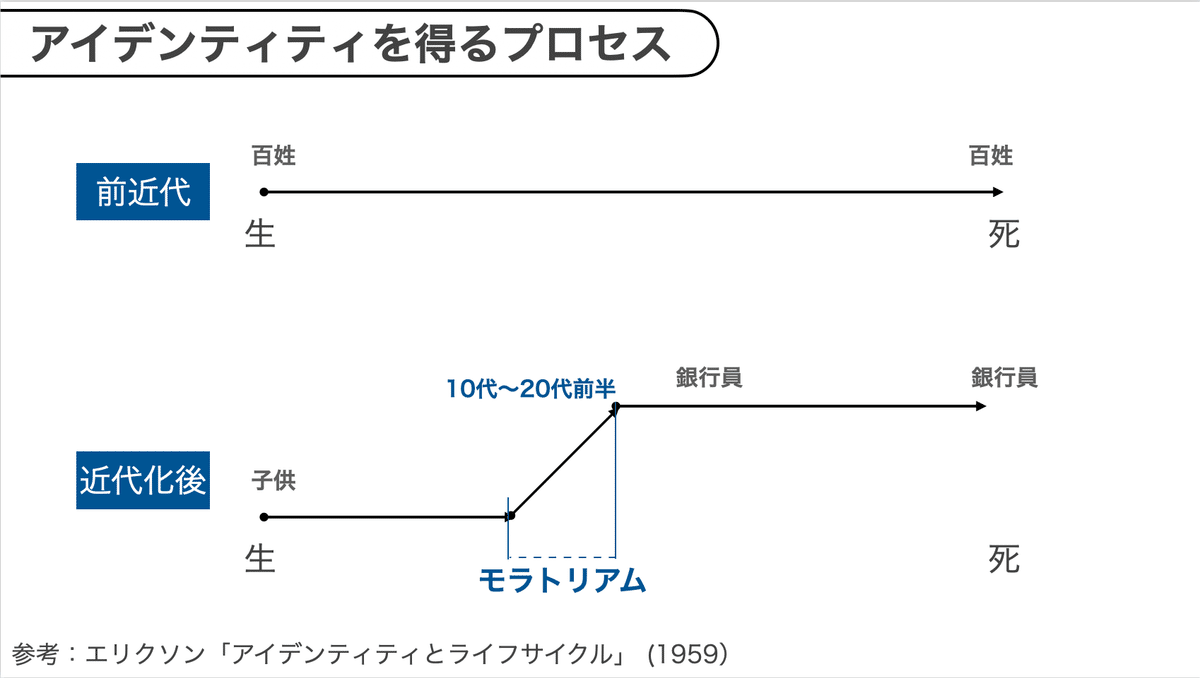

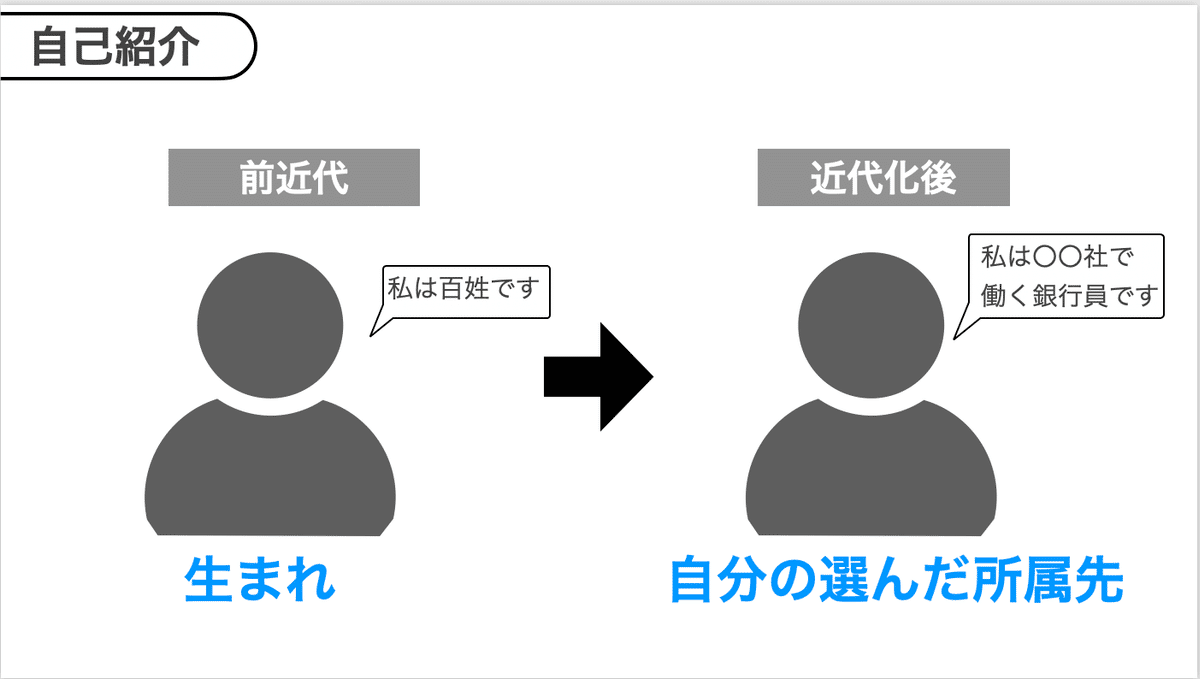

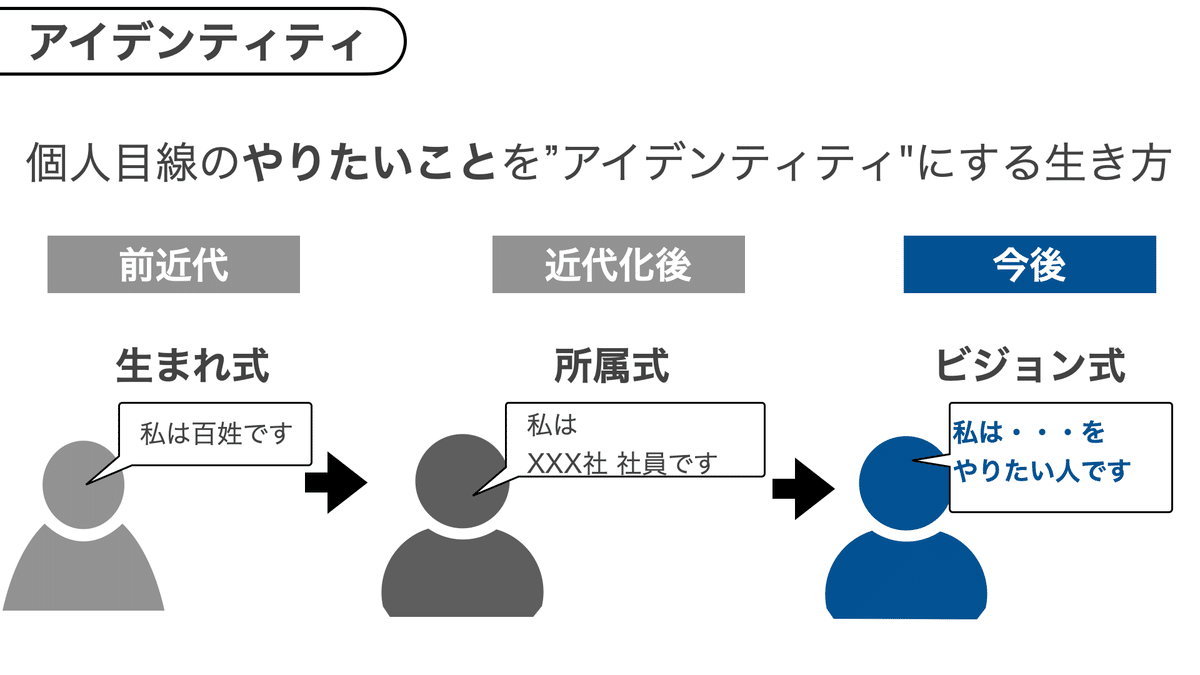

前近代

アイデンティティという概念が生まれたのはそんなに昔のことではないらしく、近代化以降のことらしい。日本だったら明治以降のことだと思う。

きっと「俺は、○○村の○○の里の百姓やってる○○の三男で・・・」

近代化後

近代化以降状況は変わる。

アイデンティティ 近代化以降変わったのは、多くの人が「職業選択の自由」を手にしたこと。職業選択の自由が生まれると、自由であるが、逆に言うと職業を選ばないと「いけない」ようになった。そこで悩みが発生する。子供時代を終えて社会に出るとき、自分は何者として社会にエントリーするのか、決めないといけない。生涯で一度悩む。俺は算盤が得意だから銀行員として社会にエントリーしよう、なんて考えたりする。この一度の悩みの時期。モラトリアムの誕生である。

所属によるアイデンティティの獲得 生まれではなく、自分が選んだ所属先で自分を説明するようになった。

近代に入って大量に生まれた「会社員」の人たち、特に無期雇用で働いている人たちは、このモデルの典型だと思う。高校3年生とか大学4年生の前後で悩むけど、職業を決めたら、会社を決めたら、安定する。

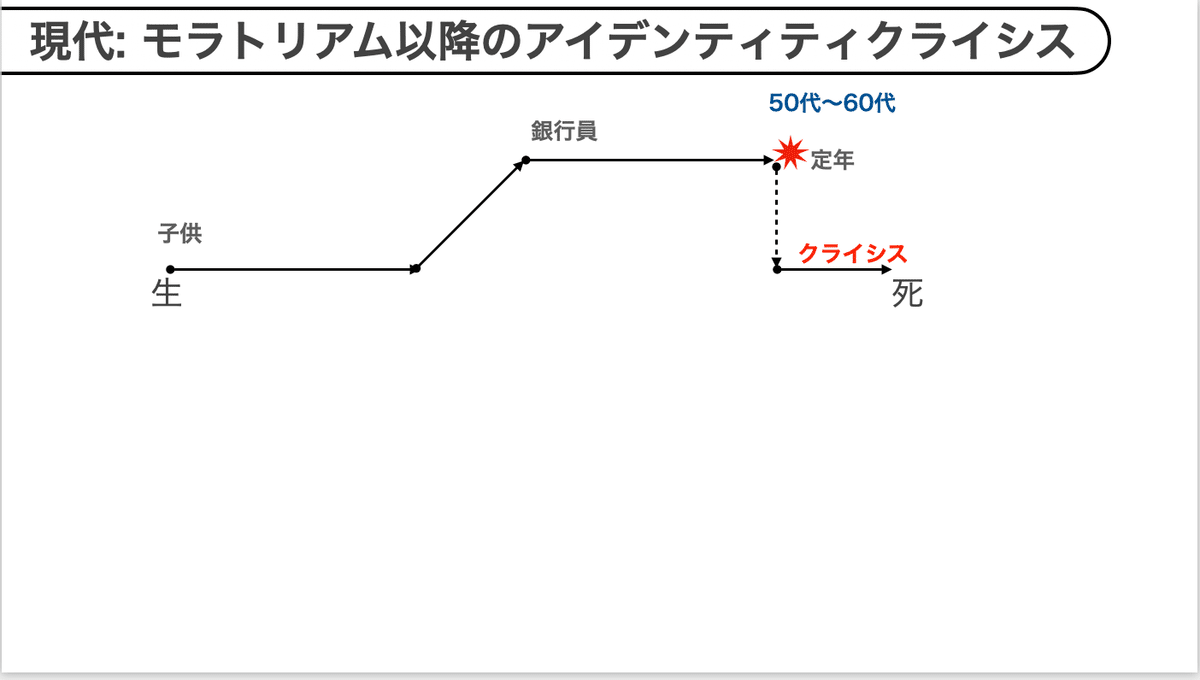

アイデンティティクライシス

しかしこのモデルは最近怪しくなってきていると思う。定年は短くなり、寿命は伸びた。会社の定年後も人生は続くようになって、この形は安定ではなくなった。

クライシス 会社辞めたあと、「いったい俺は何なんだろう」と60代、70代の人はつぶやく。それを見て、その下の世代の男女も不安になる。定年を意識し始めた50代も同じようなことを言う。

自分が社会人始めたころのバリバリのエースだった人達が、今、定年に近い年代にさしかかっている。「私は何者なんだろう」と言っている声を実際に聞く。元気ない姿も目にする。定年クライシスだ。

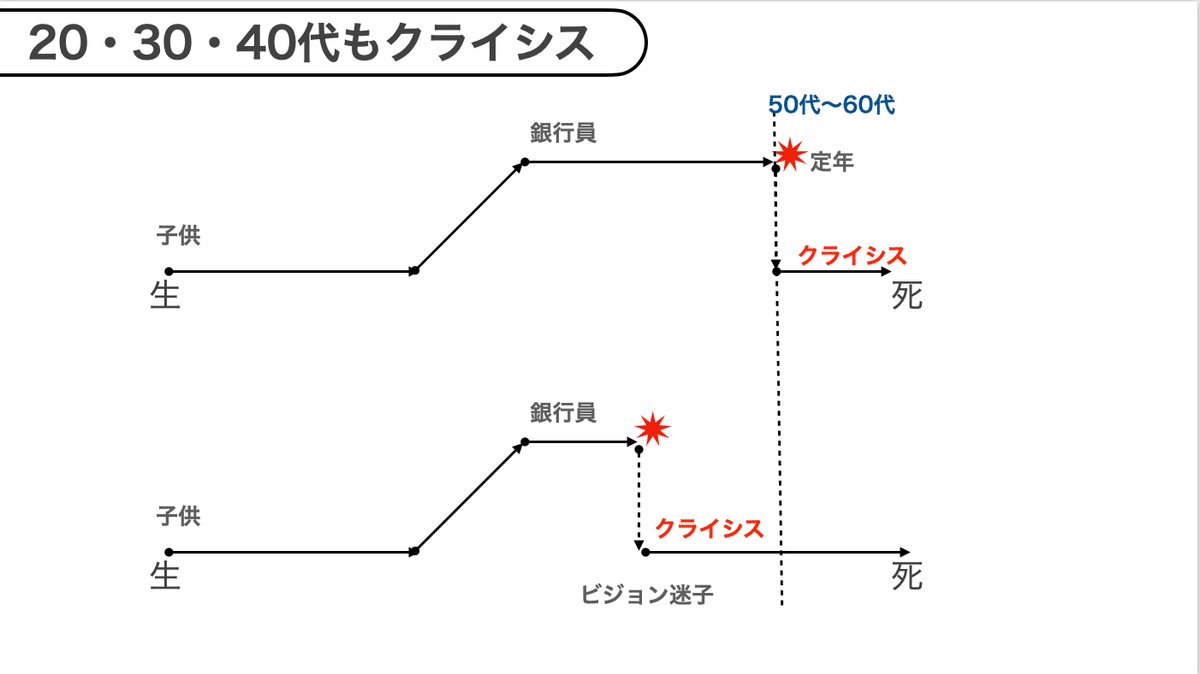

若くてもクライシス このクライシスは50代以降に限らない。

50代後半の先輩から、「中沢くん、俺っていったい何者なんだろう」という相談のつぶやきを聞いた日の同じ日の夜に20歳の同級生(* 昨年は大学に通っていた)から、「中沢さん、私っていったい何者なんでしょう」というつぶやきを聞く。世代問わず共通した課題であるようだ。

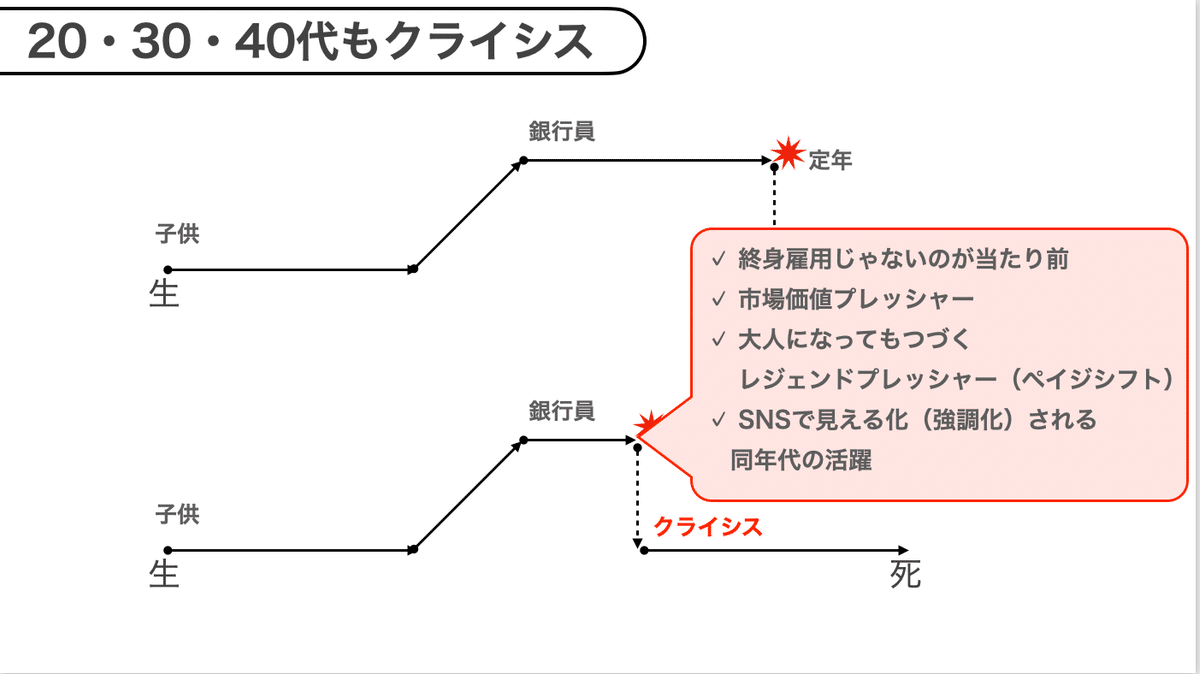

クライシスの背景

この変化をもたらしている背景には以下のような要素があるように思う。

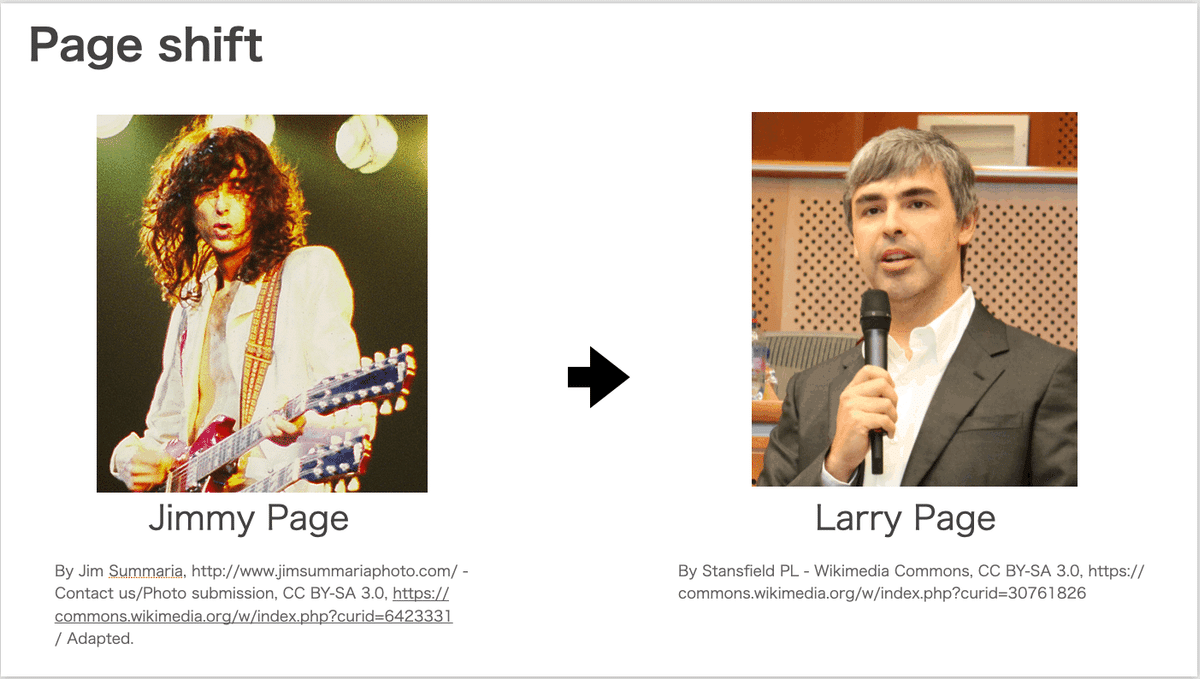

ペイジシフト

Page shift 「何者かになりたいプレッシャー」にも変遷がある。これを ペイジシフト と呼びたい。

昔の憧れの代表例、ジミー・ペイジは、レッドツェッペリンというレジェンドバンドのギタリスト。

それがシフトしている。みんなの憧れの典型例がラリー・ペイジ(Google創業者)にシフトしている。Googleを創業してしまうような偉大な起業家に憧れて熱狂する人たちがいる。この起業家型の熱狂の特徴は、「若き日のハシカ的熱狂」という風に整理しづらいこと。

まあ、極端なたとえだし、半分冗談で言っている。

Led Zeppelin IV [REMASTERED ORIGINAL1CD] amzn.to

1,381円 (2022年03月06日 15:07時点 詳しくはこちら)

Amazon.co.jpで購入する

つまりこれ。

現代人、みんな大変だよなと思う。自分を説明せよ、というプレッシャーが強くなってきているように感じる。

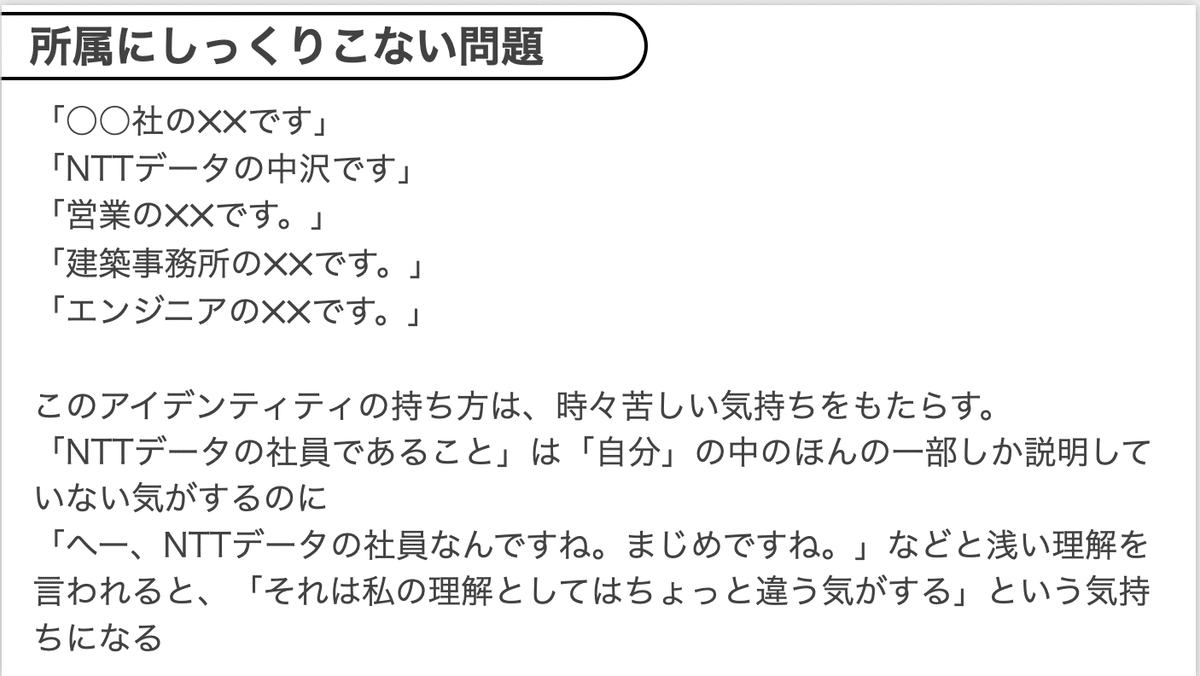

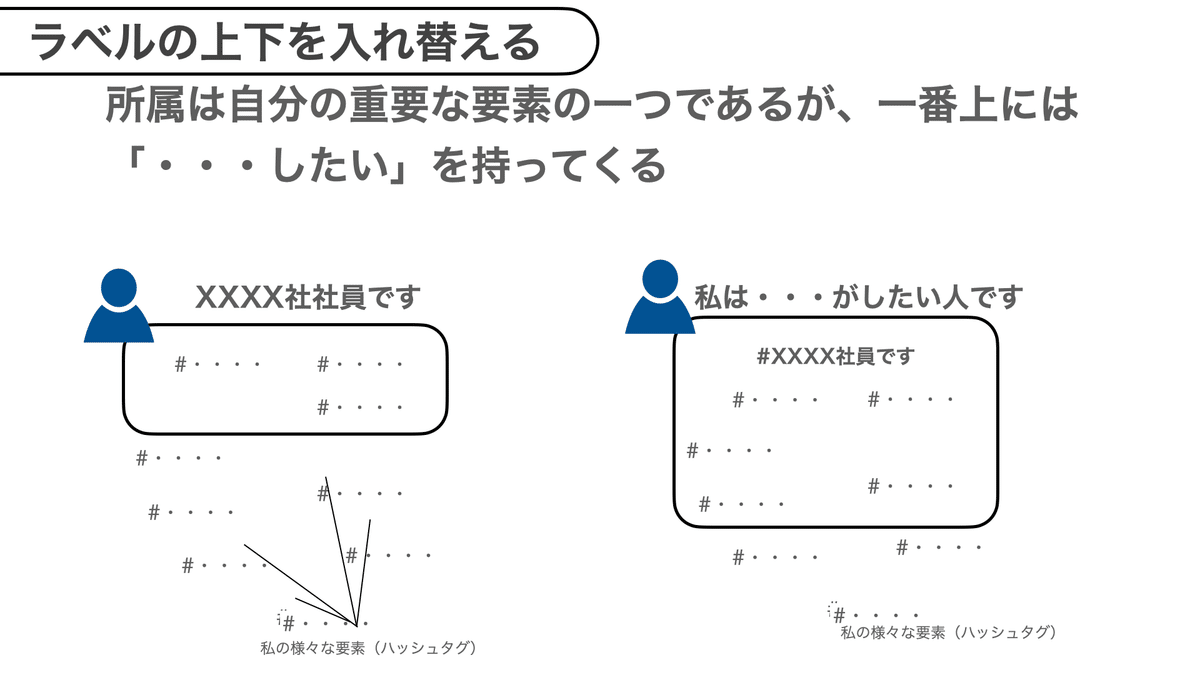

所属で語るアイデンティティにしっくりこない

「お前は何者?」という問いに対して、「私は・・・です」というとき、会社で働いている人だと典型的には、「○○社の✕✕です」と答えることが多い。社会人の自己紹介はたいてい名刺交換から始まるし、自然な流れで事故初回のファーストラインは、所属(会社名)になる。

だが、市場価値プレッシャーや、レジェンドプレッシャーを感じて生きている人は、この所属で説明する自分に、自分自身がピンと来ないという問題が起きがちなんじゃないかと思う。

江戸時代や終身雇用の時代に比べたら、個人へのプレッシャーがどんどん強くなっている時代だけど、同時に、どんどん自由にもなっているわけなので、せっかくのこの時代の良さを味わって生きたい。

ビジョン式アイデンティティ

そのための方法として、「私は・・・・がやりたい人です」という形で自分のアイデンティティを認識する方法をおすすめしたい。

この「やりたいこと」式は、所属式と全く違うというわけではない。所属は依然として重要な自分のアイデンティティの一部だ。

「・・・したい人です」式がおすすめな理由

この方式は、以下のような点からおすすめだと思う。

たとえば、僕がどこかの先進的な学校の校長先生と話してもりあがったとき、「あ、たしかA君は “AIを使って公教育をイノベーションしたい”ということ言ってたから、この校長先生をA君に紹介したおもしろいかもしれない」と思う。

また、学習効率がとても上がると思う。

自分にとってコントローラブルだというのも大事だと思う。

ではどうやったらそのように生きられるだろうか。

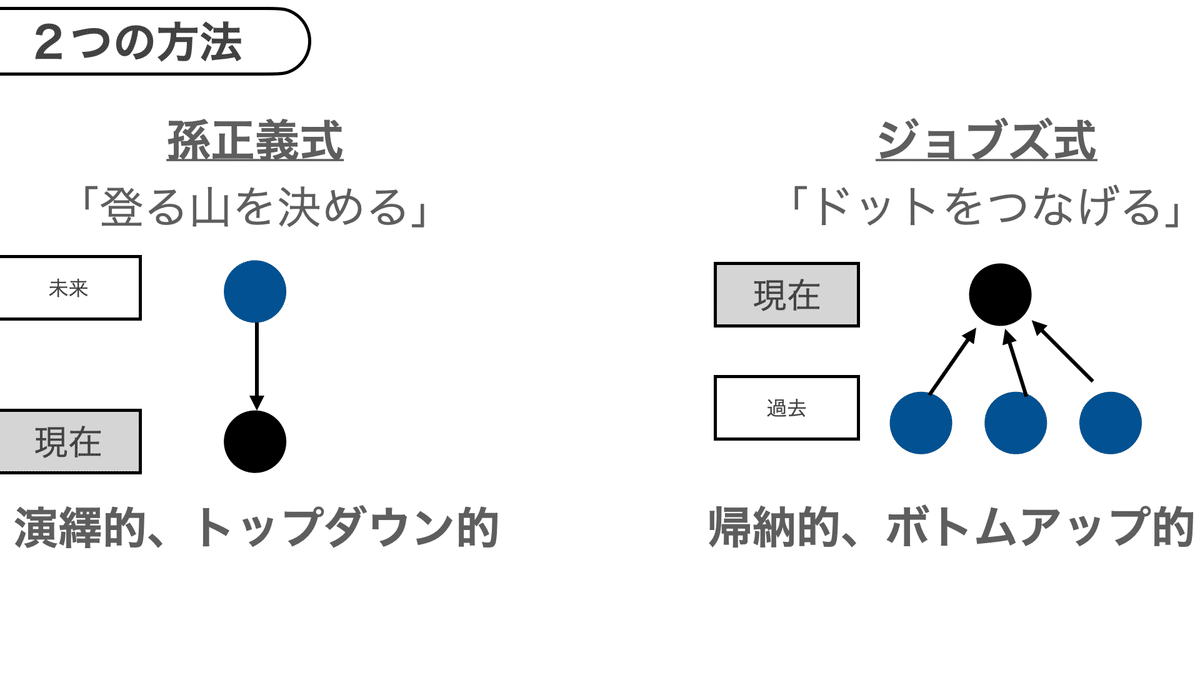

孫さんとジョブスさん

孫さんは常々「登る山を決めよ」と言っている。人生をかけて自分がいったい何をなさんとしているのか、まず最初にこの志を決める、ということを重視している。50カ年の計画を立てて、60代でここまで行きたいから、50代でここまで実現し、そのために、40代でこれをする、そのために30代でこれをする、そのために今これをやっています・・・といった形でゴールから逆算で考えて行動する、という逆算思考もはっきりしたものだと思う。ゴールを先に決めるという意味では演繹的であり、トップダウン的と言えると思う。

ソフトバンク 新30年ビジョン (単行本) amzn.to

1円 (2022年03月06日 10:47時点 詳しくはこちら)

Amazon.co.jpで購入する

一方、もうひとりのレジェンド、ジョブスさんはなんて言っているか。2005年にジョブズ氏がスタンフォード大学を卒業する学生の前でおこなった有名なスピーチで、 “Connecting the dots” という話がある。彼はこのスピーチの中で、

将来を見越して点をつなぐことはできない。振り返ってつなぐことしかできない。だから将来何らかの形で点がつながると信じることだ。勇気、運命、人生、カルマといった何か。それが何であれその何かを信じることだ。それが人生に大きな違いをもたらすのだ。

Steve Jobs’ 2005 Stanford Commencement Address

と言っている。先を見通して計画を立てるな、と言っているように思う。人に説明しやすいようなもっともらしい計画よりも、もっと自分の直感的な何かを信じて行動する。なぜかはわからないが、ある日ふと過去を振り返ってみると、これまでやってきたことが輝いてつながっていることに気づくのだ、と言っているように思う。対比的に言うのであれば、ボトムアップ的であり、帰納的であると言えると思う。

人生を変えるスティーブ・ジョブズ スピーチ amzn.to

1,485円 (2022年03月06日 10:50時点 詳しくはこちら)

Amazon.co.jpで購入する

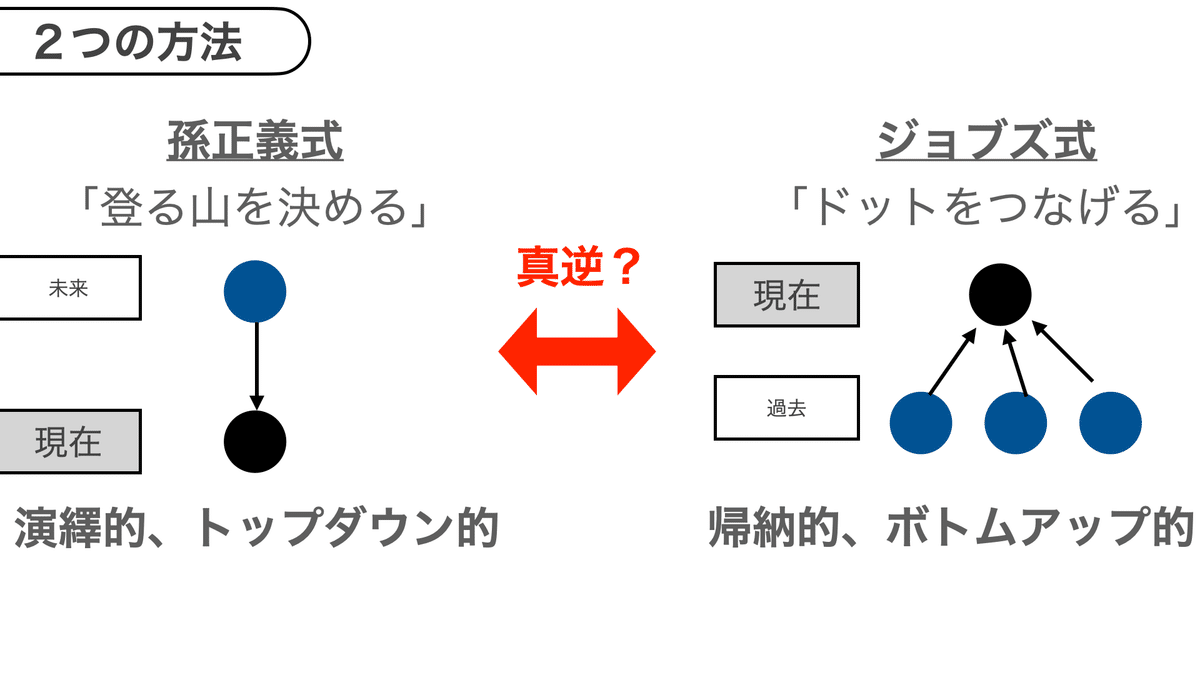

真逆のメッセージ?

両氏のメッセージは、言葉に現れた部分だけを見ていると、逆のことを言っているように見える。もちろん、何を強調するかの違いかもしれないし、本人同士が話せば、違いと同じくらい共通点を見出すかもしれない。

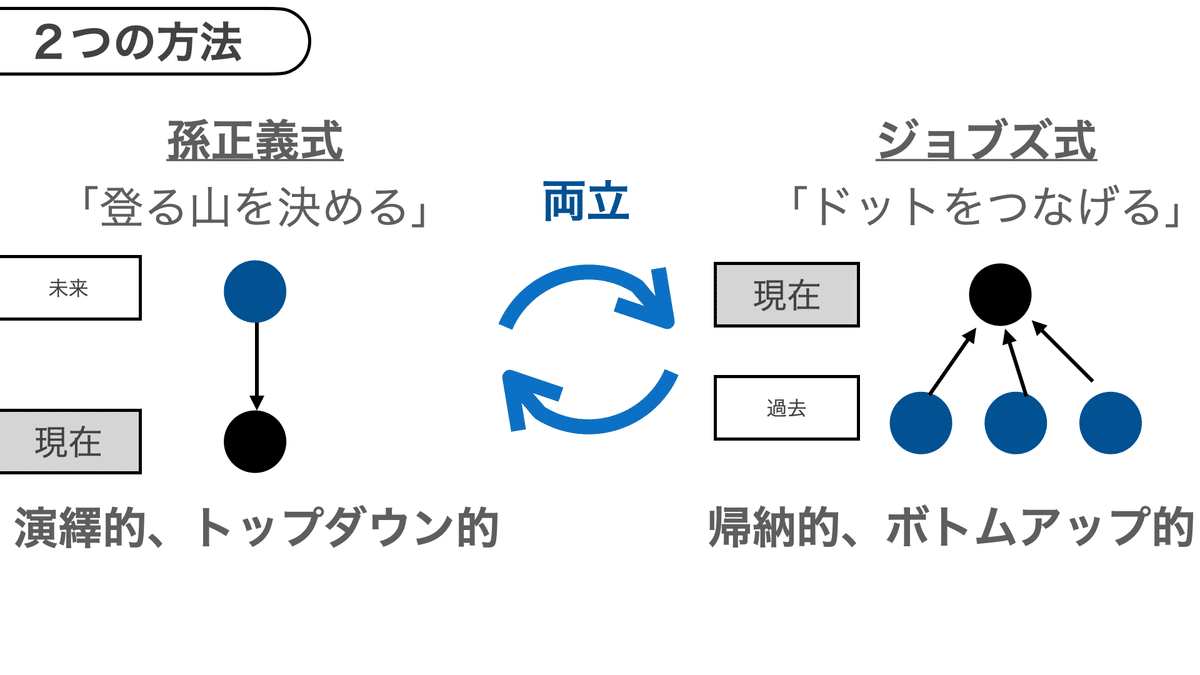

両立?

両氏の気持ちを勝手に慮って代弁することはできない。ただ、両氏のメッセージにインスピレーションを受けて、自分自身がどう考えるかという点を加えて考えると、この両方のやり方は両立できるし、それが自分を含む多くの人にとっておすすめなやり方なのではないか、と思う。

上記の図のとおりの両立のイメージである。孫式とジョブズ式を行き来するようなイメージ。これが良いのではないかと思う。

β版としての言語化からはじめよう

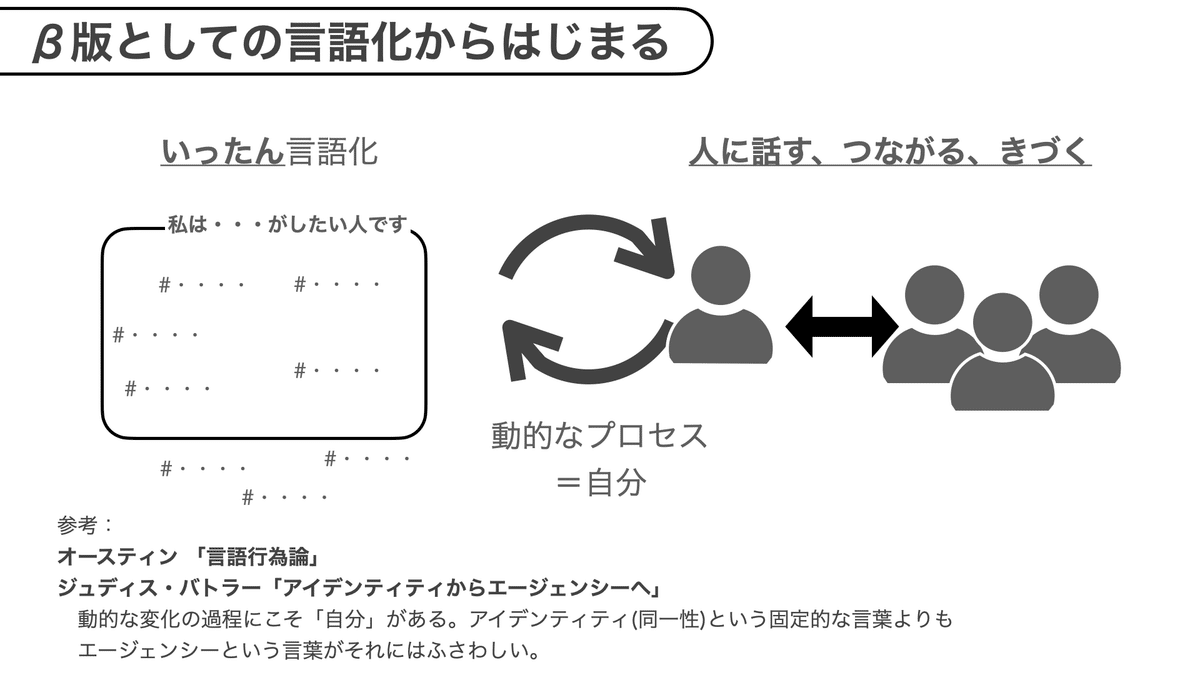

まずは自分個人のビジョン・志を定め、それを言語化する。

ただし、ここでは、あくまでこれを「β版」としている。

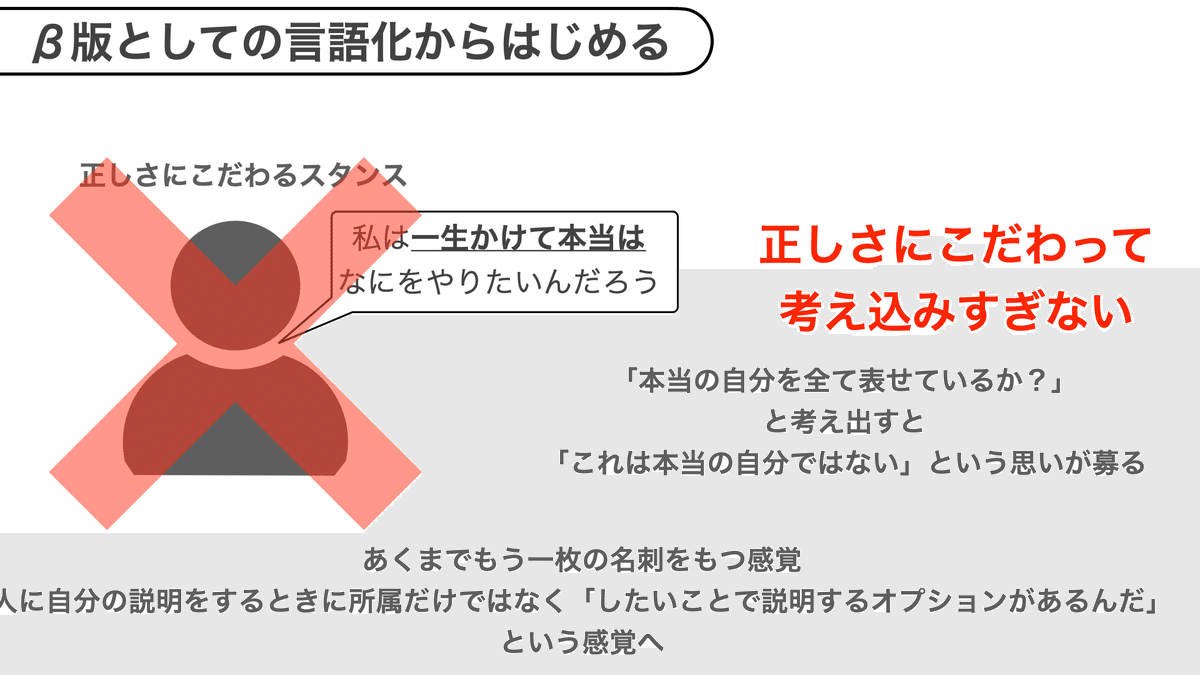

「生涯かけて」「私は」「本当に」「これが最終的なゴールだというつもりで」、そういうつもりでビジョンを定めるような「山」だと言うと、動けなくなる人が多いと思うので、そういう風に考えなくていいですよと言ってあげたい。

正しさにこだわって考え込みすぎると動き出すのが難しくなる。

僕はそんな風に考えなくて良いと思う。

そうすることによって、動きが始まる。

いったん、言語化するという意味では、「登る山を決める」に通ずるが、最初に計画しすぎずに、ある程度直感的に行動しながら、あるタイミングで振り返って見直して、今までやってきたことがどういう意味を持つのか考えるという意味では「Connecting the dots」に通ずる。

考えてみれば、最初に考えて決めきってから動けという「登る山を決めよ」も、最初にまったく決めずに直感にもとづいて動けという「Connecting the dots」も極端な表現であるように思う。

動的に変わる自分の中に自分らしさ

まとめると、

ということである。自分ができることと、社会からの要請の折り合いをつけながら自分は社会の中で存在しているが、「私は・・・がしたい」の言語化と変化という戦略をもって社会に参加することで、ある程度自分で自分をコントロールできている感覚を味わいながら楽しみながら生きることができるのではないかと思う。最終的に自分のアイデンティティがどこに着地するのかはわからない。しかし自分で選びながら自分が変わっていく感じの中に自分らしさを感じることができると思う。

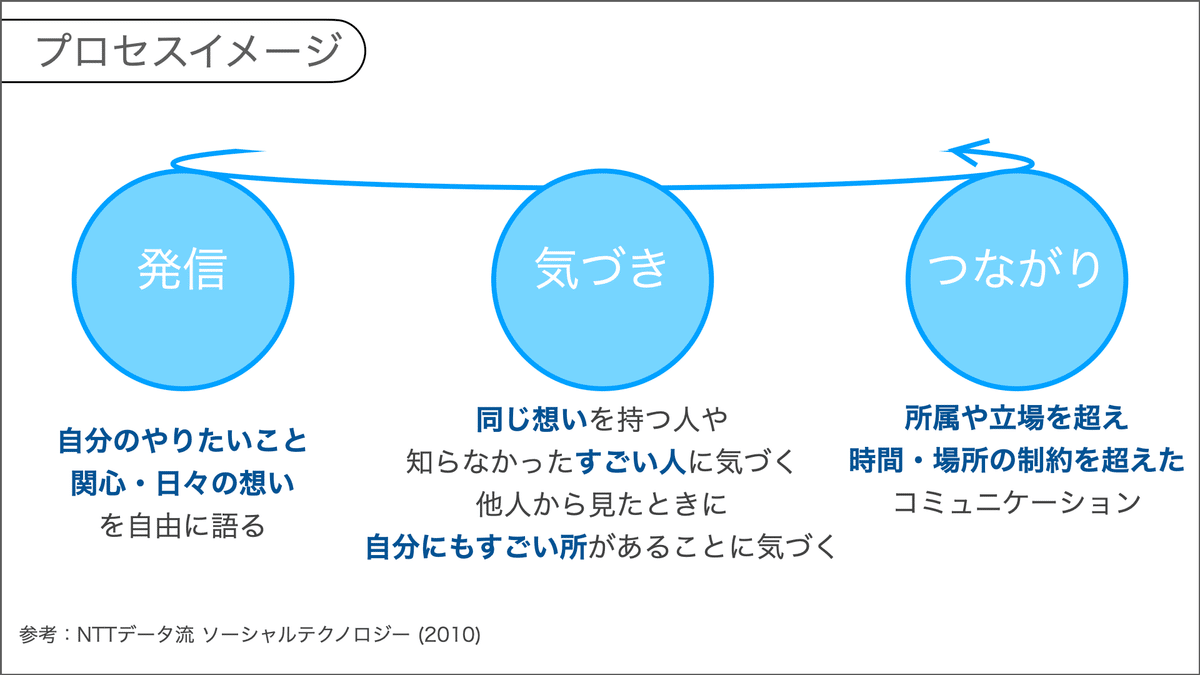

NTTデータ流 ソーシャルテクノロジー amzn.to

2,610円 (2022年03月06日 14:56時点 詳しくはこちら)

Amazon.co.jpで購入する

β版の個人ビジョンからはじまるプロセスは上記のようなイメージになる。

君の中は何種類もの生き物によって構成されている。

– リチャード・バック「イリュージョン」 村上龍訳

イリュージョン (集英社文庫) amzn.to

1,612円 (2022年03月06日 14:56時点 詳しくはこちら)

Amazon.co.jpで購入する

自分の好奇心に導かれながら自分が変わっていく、自分が変わっていく部分も含めて自分らしい、と感じる。

会社(チーム)と個人

ここまで個人が個人ビジョンをもって生きる生き方のススメについて書いた。では、人が複数集まって作る会社やチームのビジョンと個人のビジョンはどんな関係にあるか。どんな関係にあるべきか。

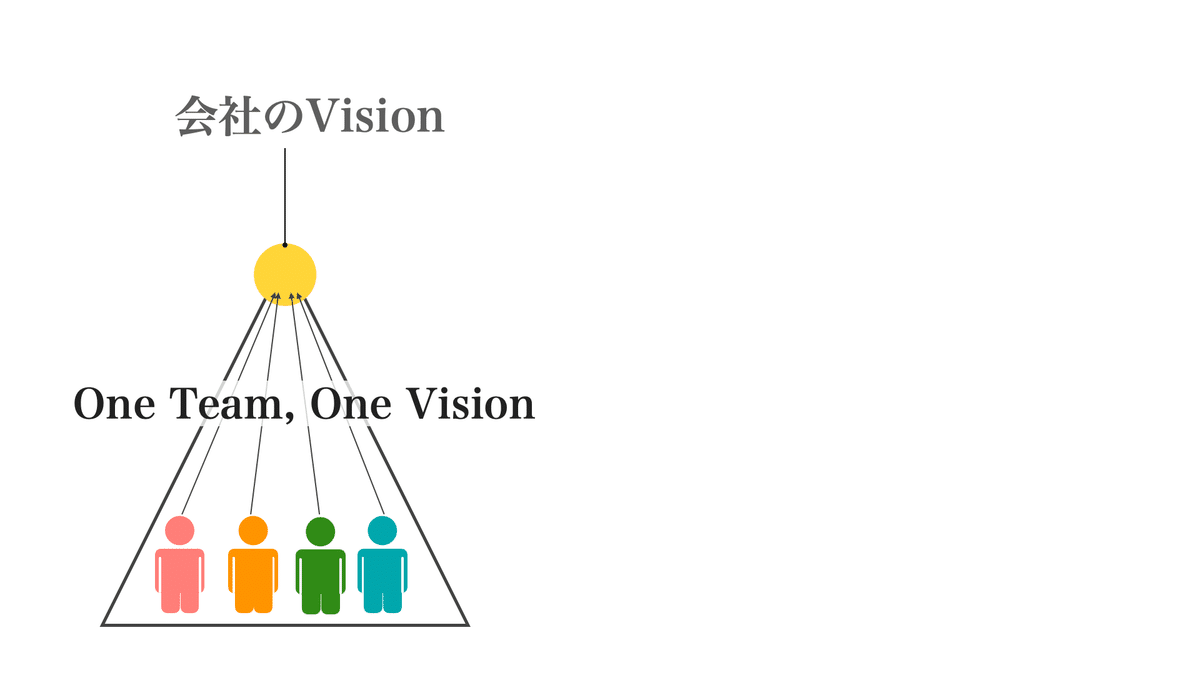

会社はビジョンをもつべきだと思う。参加するメンバーが一丸となって、One team, one vision で働く時、その会社やチームはパワフルで生産的なチームになる。

そこからさらに進めて考えたい。

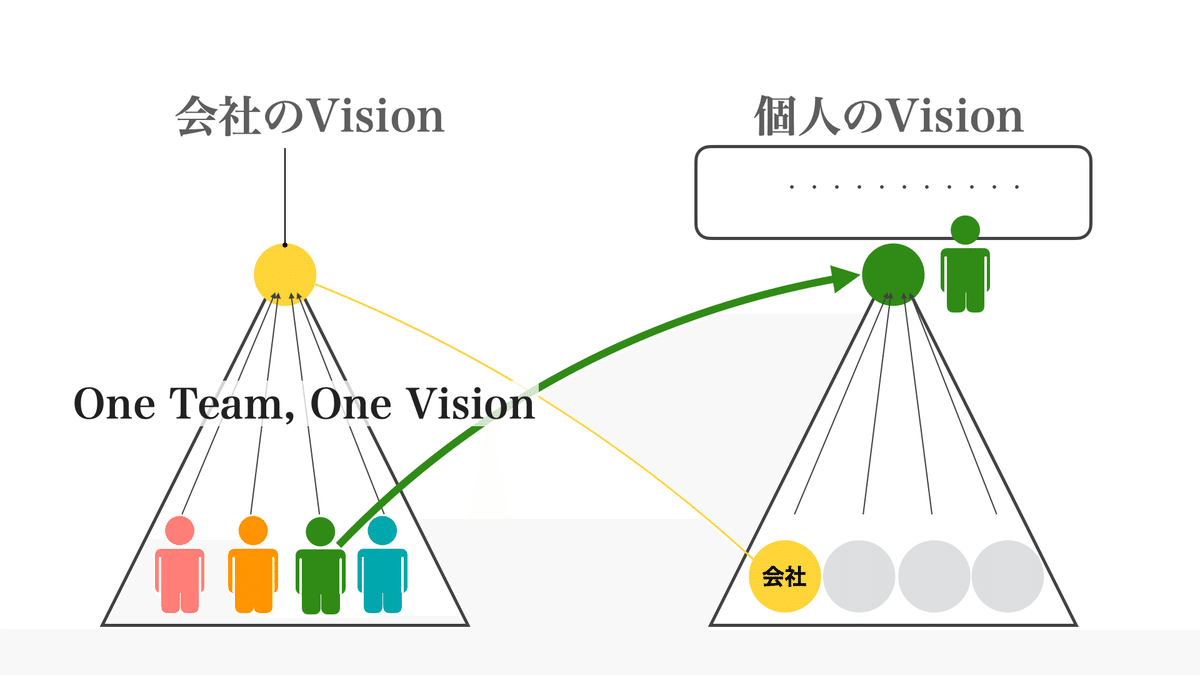

すべてのメンバーは会社(チーム)は会社のビジョンを頂点と考えた時に、その一部となっているが、同時に、逆に、そのメンバー個人を上にもってきて、個人のビジョンを頂点としたときには、会社が、その個人ビジョンの一部になっているという関係性になる。

個人のビジョンはベータ版かもしれないが、何かしらの形で「私は・・・したい人です」というものが定義できたとき、その個人ビジョンの中で、いまこの会社に所属しているということの意味もまた評価できる。

会社のビジョンと個人のビジョンが完全一致しているわけではないのに、完全一致してしかるべきという建前にたってしまうと、どこかで無理がきたときに、愛憎が反転して、モチベーションを続けるのが難しくなると思う。

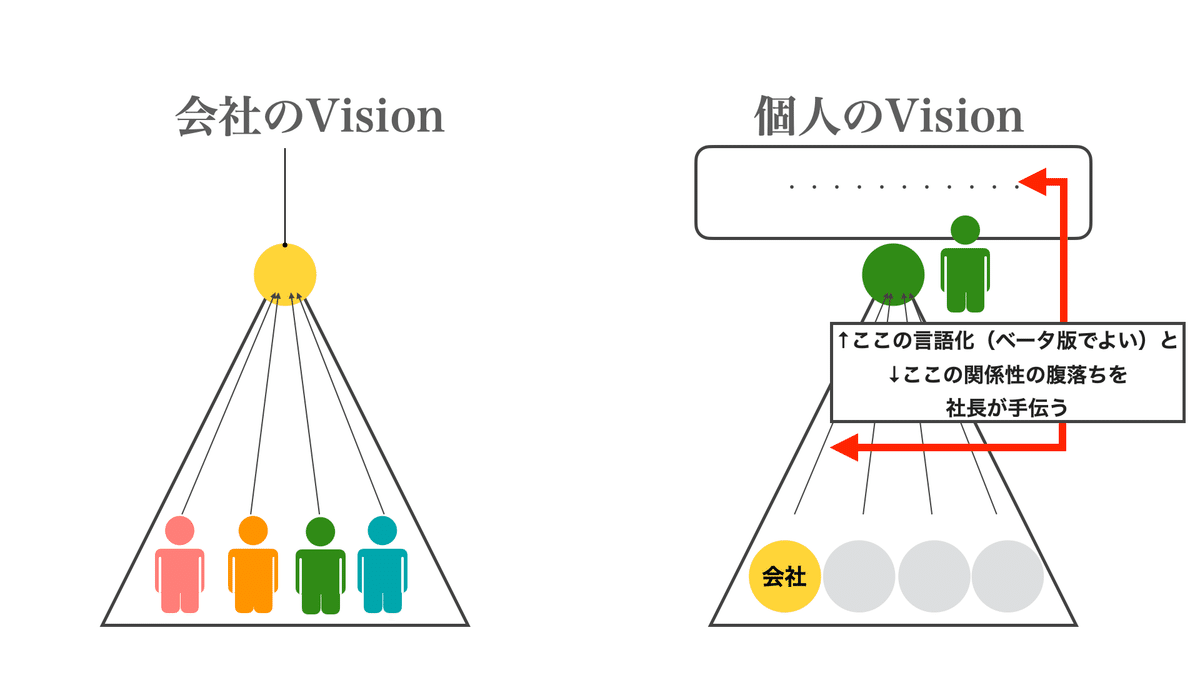

ゆえに、これからのビジョナリーカンパニーというものにとって、会社のビジョンを定義するというだけでなく、各メンバーが個人のビジョン(β版でよい)を言語化できるようにサポートすること、そして、その個人ビジョンの中で会社にいることの意味をどう定義できるかの言語化もサポートすること、その2つも合わせて実施していくことが重要になっていくのではないかと思う。個人のビジョンにおける会社の意味が、自分および周囲の人から理解されていると、今自分が頑張りたい理由もわかるし、将来的に個人ビジョンにおける現状が進捗したとき、前向きな意味で会社を去るときも、他メンバーの理解と応援を得やすいかもしれない。

そんな風にチームを運営したいなと自分自身思う。

まとめ

まとめるとこんな考え方について書いた。

そして、最後に、そうやって、β版個人ビジョンを持ちつつ、変わっていく自分を楽しむ生き方を、会社としても応援できるはずだという考え方を書いた。

脱アイデンティティ amzn.to

3,300円 (2022年03月06日 14:57時点 詳しくはこちら)

Amazon.co.jpで購入する